本文目录一览:

- 〖壹〗、震源机制断层面的确定

- 〖贰〗、地震断层的检测为什么很重要?有哪些方法?打包告诉你(附资源)

- 〖叁〗、断层在时间剖面上的特征

- 〖肆〗、地震群是如何产生的?

- 〖伍〗、地质-物理模型

- 〖陆〗、震源机制的震源参数

- 〖柒〗、震源机制震源参数

- 〖捌〗、震源机制断层面的鉴别

- 〖玖〗、断层的解释

震源机制断层面的确定

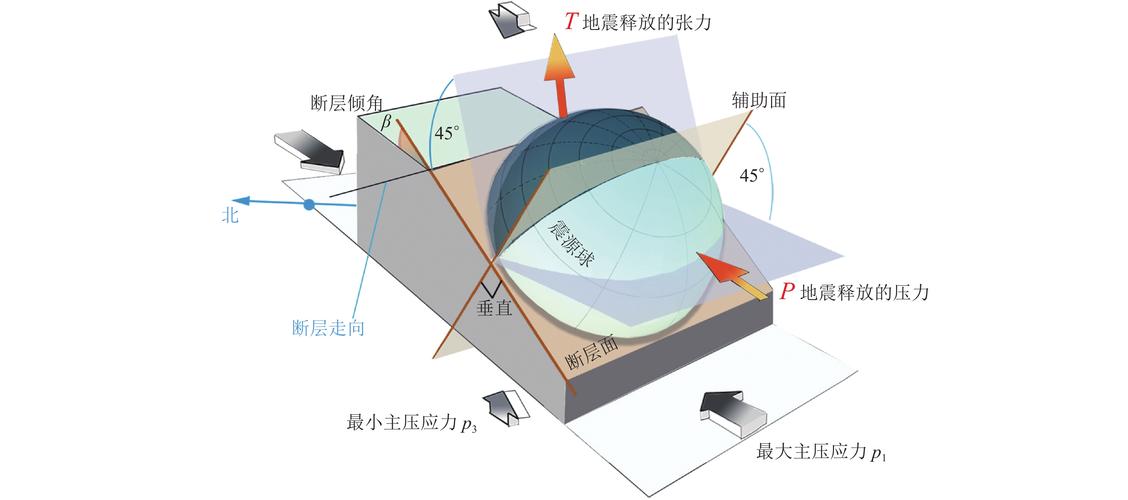

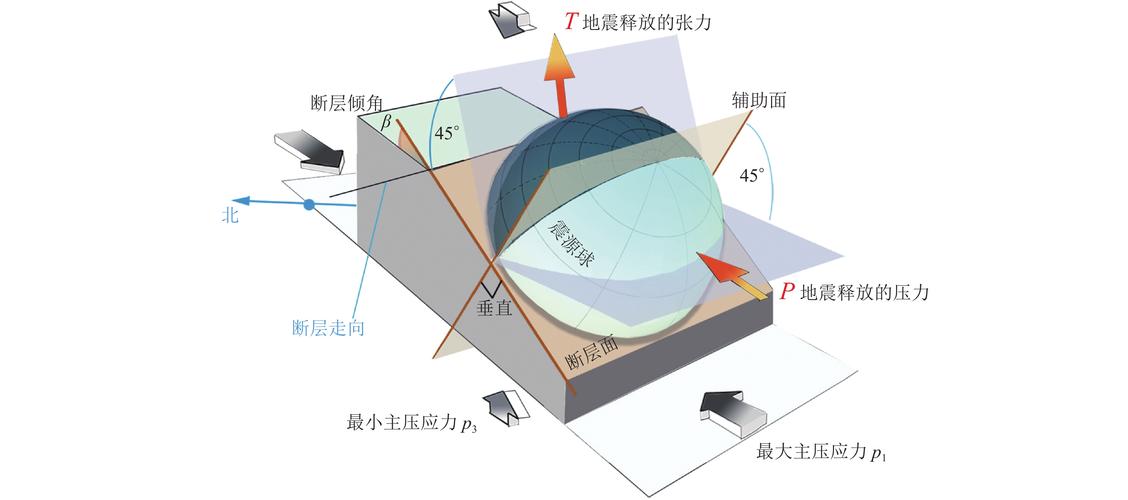

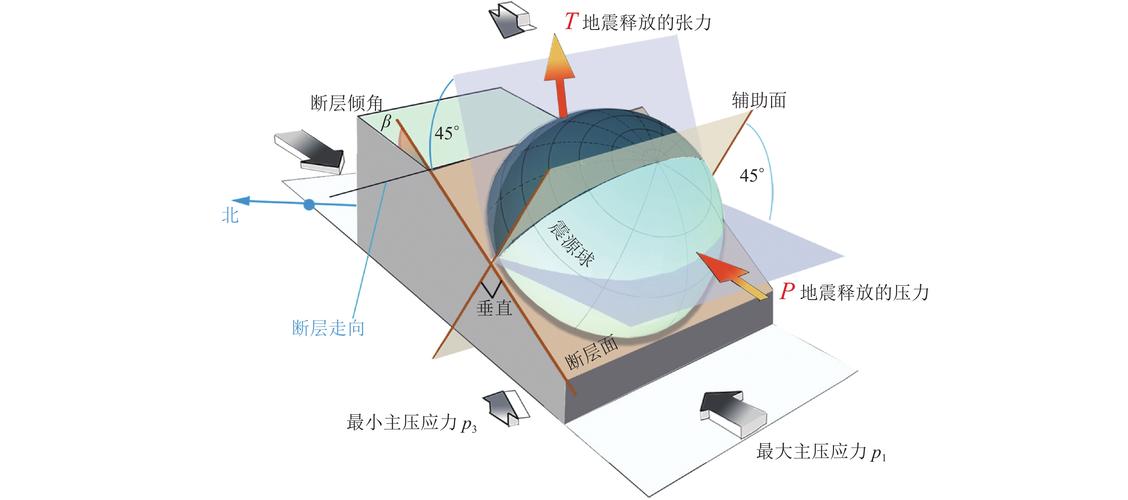

〖壹〗、在假定地壳均匀时,通过震源球面(以震源为中心的小球,射线在其中几乎无弯曲)和地震射线回溯,可以确定P波初动的节面,即与地面交线的垂直大圆,其中P波初动位移为零。其中一个节面与断层面重合,另一个称为辅助面。地震学家曾用集中力系模型解释震源的活动,单力偶和双力偶模型各有其特点。

〖贰〗、在地震研究中,点源模型仅能根据P波和S波的远场观测确定地震的两个节面,但无法确定哪个是实际的断层面。为了区分,需要结合其他震源特性,例如地表破裂的振幅对比图、余震的空间分布特征以及极震区等震线的形状。这类详细信息通常仅在大型地震中可获取。鉴别断层面的过程涉及考虑破裂的传播效应。

〖叁〗、按照点源模型,根据远场P波和S波的观测只能定出地震的两个节面,而不能判定其中哪一个是实际的断层面。为鉴别哪个是断层面,还需要补充其他有关震源的信息,如地表破裂资料、余震空间分布特征、极震区等震线的形状等。一般只有对较大的地震才能获得这类资料。

〖肆〗、图6是1976年7月28日中国唐山大地震的P波初动符号和震源机制解答参数用伍尔夫网表示的结果。 点源辐射的远场S波位移矢量是在垂直于地震射线的平面内偏振的。根据S波观测研究震源机制时常常利用S波的偏振角ε,其定义为:ε=arctg(uH/uV),这里uH和uV分别是入射S波的SH和SV分量。

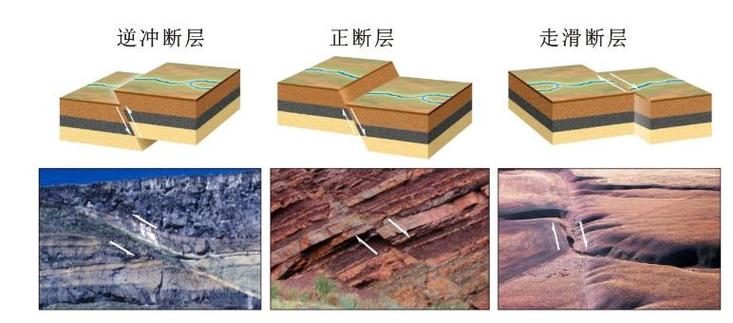

〖伍〗、在许多研究中常用地震震源机制图解推测地震断层的错动类型。地震断层性质的判定主要依据断层面图解中两节线的几何关系及P,T轴所处位置。归纳起来,地震断层运动大体表现为五种类型:①正断层;②逆断层;③走滑断层(又分左旋走滑断层和右旋走滑断层);④走滑兼正断层;⑤走滑兼逆断层。

地震断层的检测为什么很重要?有哪些方法?打包告诉你(附资源)

〖壹〗、二是一是人工观察。一般拿到的是三维地震剖面。所以要人工进行切片为二维剖面,方面后面的断层识别。三是使用软件工具进行断层识别。现在比较好用的就是petrel软件,通过蚂蚁追踪,可以自动识别断层并在三维体中标识出来。四是人工调整。

〖贰〗、活动的走滑断层表现出的断层的蠕变也使其不同于其他断层,这是在地震发生深度的范围内由地壳的弹性负载所驱动的一种大规模的表面现象。蠕变可以是持续的也可以是间隙式的;既可以发生在地震之前也可以发生在地震之后或同时,这取决于断层带的组成特征和静应力场的特征,当然还有其他一些还没有完全理解的因素。

〖叁〗、地震,特别是浅源地震,其产生多与断层错动有关。多年来,中国、美国、日本、俄罗斯等国家都有计划地对地震进行研究,特别是20世纪60年代板块构造理论的发展,使得人们对全球范围主要地震带有了进一步的理解。

〖肆〗、这个计划是为了培养你的地理 学习兴趣,帮助提高你的地理素养。具体计划如下: 评价目的 清晰显示你在地理学习中取得的进步; 远程培训课程资源地理 以不同的方式展示你的地理学习状况; 帮助你学以致用; 使你对自己的地理学习状况有一个清楚的认识。

〖伍〗、华北地震区 包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽等省的全部或部分地区。在五个地震区中,它的地震强度和频度仅次于青藏高原地震区,位居全国第二。由于首都圈位于这个地区内,所以格外引人关注。

〖陆〗、实时入侵检测能力之所以重要首先它能够对付来自内部网络的攻击,其次它能够缩短hacker入侵的时间。入侵检测系统可分为两类:√ 基于主机√ 基于网络基于主机的入侵检测系统用于保护关键应用的服务器,实时监视可疑的连接、系统日志检查,非法访问的闯入等,并且提供对典型应用的监视如Web服务器应用。

断层在时间剖面上的特征

反射波同相轴对比中断:意味着反射层位发生了错断,这是断层在时间剖面上的基本特点,由于断层规模不同,反射层位错断的程度也不一样。大断层使反射层位错断的多、小断层错断同相轴数目少。『2』反射层位突然减少或突然增多,波组的间隔发生突变,断层下降盘地层加厚,而上升盘地层变薄,缺失一些波组。

断层在时间剖面上的标志 『1』 标准层 (特征明显、稳定、能反映地质构造的反射波,通常用T1,T2…来表示) 反射同相轴发生错断,是断层在地震剖面上表现的基本形式。由于断层规模不同,可表现为波组或波系的错断(图4-5)。

水平地层中的断层 如图5-4所示,图中上半部分为地质模型,下半部分为理论的时间剖面。图5-4 直立断层模型示意图 倾斜地层中的断层 如图5-5所示,图中上半部分为地质模型,下半部分为理论的时间剖面。

①同相轴中断、错开是断层的明显标志;②同相轴错开,但不是明显中断;③振幅发生突变,即在水平切片上同相轴的宽度发生突变;④同相轴突然拐弯;⑤相邻2组同相轴走向不一致。

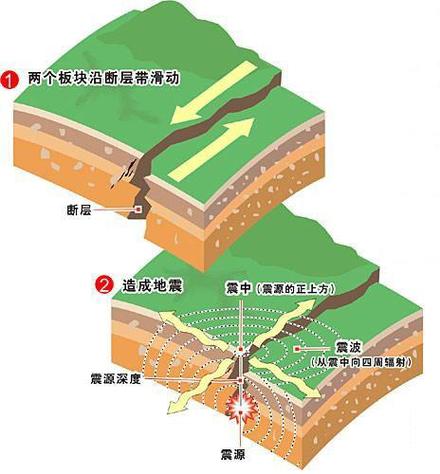

地震群是如何产生的?

新的建模首次证明,当这些脉冲沿着断层向上移动时,它们可以产生地震群。邓纳姆说:断层阀门的概念,以及流体的间歇性释放,是一个古老的想法,但在我们对断层阀的模拟中,地震群的发生是完全出乎意料的。

地震又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。世界上90%的地震均为构造地震,顾名思义,为地质构造(通常为断层)发生变化造成的地震。

地震是由地壳板块运动引起来。由于地球在无休止地自转和公转,其内部物质也在不停地进行分异,所以,围绕在地球表面的地壳,或者说岩石圈也在不断地生成、演变和运动,造成了地震。

地质-物理模型

为了用物探解决找矿中的问题,首先是要提出要解决的与特定找矿阶段找矿有关的地质问题,然后将地质问题转变为物理问题,再将物理问题的物理解转为地质问题的地质解。实现上述两个转变的关键技术问题是建立地质-物理模型(或称物理-地质模型)。下面叙述有关这两方面的问题。

峪耳崖金矿区地质-地球物理模型 矿区岩、矿石物性资料是联系地质与地球物理之间的纽带。

地球物理参数模型,即物性模型,它包括两类特征参数,即地质模型中各地质体或探测目标物和干扰体及相应地质背景的物理性质参数(其中应尽可能地引入一些特殊的物性参数)和几何参数。

外生矿床的地质-地球物理模型取决于风化壳的特征。风化壳的厚度一般约几米至30m,在破碎带内可达150m。风化壳的上部接口通常是冲蚀接口,或者比较平坦,或者呈波浪状,而风化壳底部通常是很不平坦,往往具有囊状深坑和凹陷。在裂隙岩石和不太稳定的原生岩中,风化作用强烈,也会产生很深的凹陷。

从应用角度分析,矿床模式可分为成矿模式和找矿模型两类。符合客观实际的矿床模式已经发挥并将越来越发挥更大的作用。提高物探、化探方法在地质找矿勘查中的应用效果和经济效益,地质-地球物理-地球化学找矿模型或综合信息找矿模型的指导是不可忽视的。

根据矿床地质特点,认为在找矿模型中采用:“信息是物质和能量在空间、时间上分布的不均匀程度”的定义较为适宜。矿化信息可理解为:成矿地质作用在空间上(地质成矿背景、成矿环境所形成的或所引起的地质场、地球化学场、地球物理场等)、在时间上(主要地质事件,如成矿期、成矿阶段等)不均匀分布的反映。

震源机制的震源参数

在深入研究震源力学的过程中,描述震源模型所需的参数种类逐渐丰富。近来,以地震断层模型为基础,常用的震源参数如表所示,包括但不限于位错矢量、应力降等。有时,为了描绘更精细的震源结构,这些参数会被视为随时间和空间变化的函数,此时可以取它们在整个断层面的平均值作为整体震源的描述。

基于地震震源的断层模型,常用的主要参数如表所示。有时,为考虑震源的细结构,需把某些震源参数(如位错矢量、应力降等)看成是随时间和空间而变化的函数,这时也可取这些参数对整个断层面的平均值作为描述震源总体的参数。

为了确定震源机制,关键数据包括各个观测台站接收到的地震波的三个参数:方位角、入射角以及第一次波动的性质(是压缩波还是伸展波)。这些信息可以通过一个图表清晰呈现,其中方位角以圆周中的角度表示,入射角则由与该角度对应的线段长度体现。线段末端的+或-符号标记了第一次波动的类型。

可以看出,我国大陆地震震源断层多属走滑型,应力轴几乎是水平的。中国及其周围邻近地区的震源机制解,总体上可用印度洋板块沿北北东方向推挤和西太平洋板块沿北西西方向向欧亚大陆下俯冲,两者共同作用的结果加以解释(Molnar et al.,1975)。

震源机制震源参数

在深入研究震源力学的过程中,描述震源模型所需的参数种类逐渐丰富。近来,以地震断层模型为基础,常用的震源参数如表所示,包括但不限于位错矢量、应力降等。有时,为了描绘更精细的震源结构,这些参数会被视为随时间和空间变化的函数,此时可以取它们在整个断层面的平均值作为整体震源的描述。

有时,为考虑震源的细结构,需把某些震源参数(如位错矢量、应力降等)看成是随时间和空间而变化的函数,这时也可取这些参数对整个断层面的平均值作为描述震源总体的参数。有人不用上表中的走向这个参数,而改用倾向,即断层面向上的法线之水平投影的方向。

为了确定震源机制,关键数据包括各个观测台站接收到的地震波的三个参数:方位角、入射角以及第一次波动的性质(是压缩波还是伸展波)。这些信息可以通过一个图表清晰呈现,其中方位角以圆周中的角度表示,入射角则由与该角度对应的线段长度体现。线段末端的+或-符号标记了第一次波动的类型。

震源机制断层面的鉴别

〖壹〗、鉴别断层面的过程涉及考虑破裂的传播效应。地震破裂始于一个微小区域,并以小于横波速度的有限速度扩展。地震波的初至时间测量能够揭示破裂的初始位置。破裂传播不仅影响地震波的振幅,使得P波和S波的辐射玫瑰图失去对称性,如图8所示。S波尤其明显,它在破裂传播方向上的振幅显著增强。

〖贰〗、由地震波观测鉴别断层面时,需要考虑破裂传播的效应,断层面的破裂是从一个很小的区域首先开始的,并以有限的破裂传播速度(小于横波传播速度)扩展到整个断层面。根据地震波初至到时测定的震源位置就是破裂起始点的位置。破裂传播效应对辐射地震波的振幅和周期都有影响。

〖叁〗、若振动方向向上,标记为正号,代表压缩波,台站会经历来自地下的突然挤压,导致介质体积缩小;反之,向下振动记为负号,是膨胀波,台站受到拉伸,体积膨胀。每个台站的P波记录对应震源处的一条地震射线。

〖肆〗、P轴和T轴都位于同B轴垂直的平面内,且各与二节面的夹角相等,P轴位于膨胀波象限,而T轴位于压缩波象限。P轴和T轴可分别看成是同双力偶等效的双偶极力系的压力轴和张力轴。常常需要将观测符号在震源球面上的分布、节面或各力轴与震源球面的交线或交点用图表示出来。

〖伍〗、在许多研究中常用地震震源机制图解推测地震断层的错动类型。地震断层性质的判定主要依据断层面图解中两节线的几何关系及P,T轴所处位置。归纳起来,地震断层运动大体表现为五种类型:①正断层;②逆断层;③走滑断层(又分左旋走滑断层和右旋走滑断层);④走滑兼正断层;⑤走滑兼逆断层。

断层的解释

题库内容:断层的解释『1』 [geological fault]∶由于地壳变动而断裂并沿断裂面发生 相对 位移的地层 『2』 [discontinue;disrupt]∶指依次递进或连续不断的事物中断的情形 详细解释 『1』.地壳 运动 使地层发生断裂,并沿断裂面发生垂直、水平或倾斜方向的相对位移。

断层可以用来形容事物中断的情况,比如序列、层次等的突然中断。详细解释: 地壳运动使得地层断裂,并沿断裂面产生垂直、水平或倾斜的相对位移。这种地质现象被称为断层。 当连续的事物或序列中出现中断,不再递进或连续时,可以用“断层”来形容。

断层是地壳运动过程中的一种常见地质现象。当地壳中的应力超过岩层的承受强度时,岩层就会发生断裂。这种断裂可以是垂直的,也可以是水平的,或者是倾斜的。断层形成的机制包括地震、板块运动、火山活动等。这些活动产生的力量使岩层发生断裂,形成断层。

断层是地壳受力发生断裂,沿断裂面两侧岩块发生的显著相对位移的构造。断层规模大小不等,大者可沿走向延伸数百千米,常由许多断层组成,可称为断裂带;小者只有几十厘米。断层在地壳中广泛发育,是地壳的最重要构造之一。在地貌上,大的断层常常形成裂谷和陡崖,如著名的东非大裂谷。

标签: 地震断层测试模型

还木有评论哦,快来抢沙发吧~