本文目录一览:

- 〖壹〗、近震和远震区别

- 〖贰〗、什么是地震的纵波和横波,什么波的破坏性最大

- 〖叁〗、地震最远传播距离是多少?

- 〖肆〗、如何计算地震距离(用横波和纵波)

- 〖伍〗、地方震、近震和远震是按照震中距划分的

- 〖陆〗、地震波的传播速度

- 〖柒〗、震源到地面的距离怎么计算

近震和远震区别

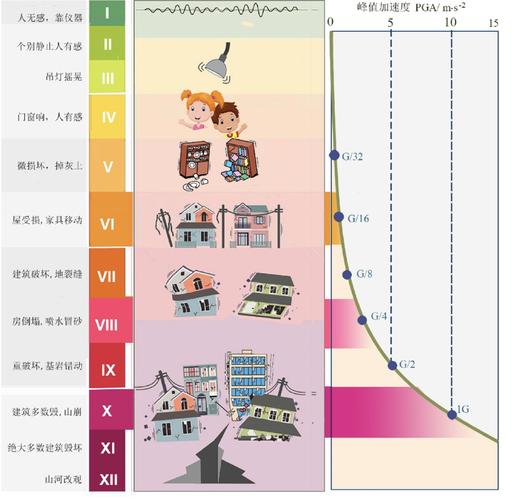

距离差异:远震与近震的最主要区别是地震的震中距离观测站的距离不同。远震的震中距离通常在几百到几千公里之间,而近震的震中距离一般在几十到几百公里之间。地震波特征:远震的地震波在传播过程中经历了较长的传播距离,因此地震波的振幅衰减较为明显、频率较低。

远震、近震、地方震是根据地震台站至震中的距离远近来划分的。震中距大于1000公里的地震叫远震,震中距在100-1000公里范围内的地震叫近震,震中距在100公里以内的地震叫地方震。地震(英文:earthquake),又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。

近震: 震中距离在100至1000千米的地震,虽然范围扩大,但对周边地区的冲击仍然显著。 远震: 震中距超过1000千米的地震,影响范围广泛,但能量分散,对地表的直接破坏较小。地震的分类还依据震源深度,可分为浅源、中源和深源地震。浅源地震震源深度小于60千米,我国大部分地震属于此类。

什么是地震的纵波和横波,什么波的破坏性最大

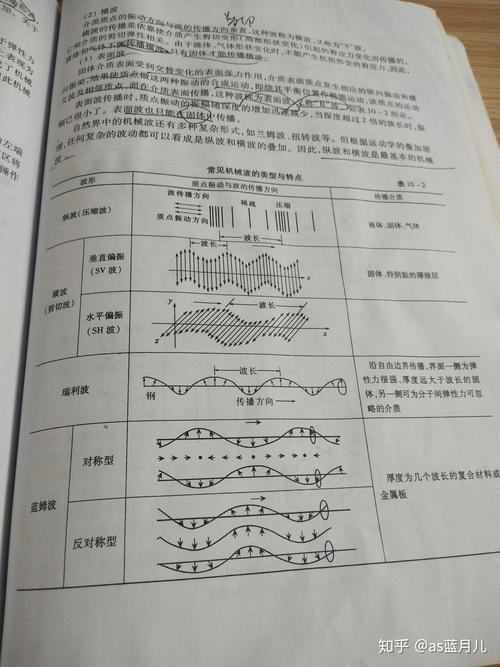

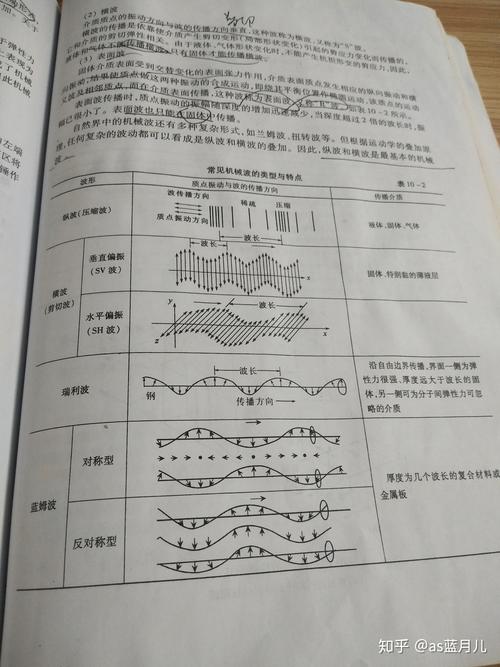

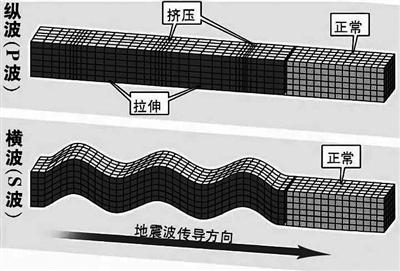

〖壹〗、地震波中( 面波 )破坏性最大。地震波按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

〖贰〗、S波是横波,使建筑物前后,左右摇摆,破坏性大。L是面波,是纵波与横波的混合,是造成建筑破坏的主要因素。借鉴:百度百科,地震波。

〖叁〗、地震波中的纵波和横波,分别以推进和剪切的方式传播,纵波破坏性较弱,横波破坏性较强。而面波,作为体波在地表衍生的次生波,具有波长大、振幅强的特点,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。

〖肆〗、地震波什么波破坏力强地震波中(面波)破坏性最大。地震波按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

〖伍〗、横波破坏性更强。纵波是推进波:在地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为2~0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

〖陆〗、地震的时候的波有纵波、横波、还有面波。其中损害最大的的面波。横波其次,最后才是纵波。纵波是像弹簧一样在一个轴线上伸缩运动。横波是在单一的平面上上下震动。地震的时候经历了纵波的感觉应该是就像才在毯子上,两端有人来回拉动毯子一样。而横波是会把人一会儿震懂动弹起来,一会儿有掉下去的感觉。

地震最远传播距离是多少?

〖壹〗、地方震:震中距小于 100 千米的地震。地震台记录到的地方震一般是以地壳内传播的直达波为主体。近震:震中距大于 100 千米并小于 1000 千米的地震。地震台记录到近震的初至波一般是通过地幔上层界面的绕射波、反射波和面波。远震:震中距在 1000 千米以上的地震。

〖贰〗、远震:震中距大于1000公里的地震。近震:震中距在100--1000公里范围内的地震。地方震:震中距在100公里以内的地震。距离差异:远震与近震的最主要区别是地震的震中距离观测站的距离不同。远震的震中距离通常在几百到几千公里之间,而近震的震中距离一般在几十到几百公里之间。

〖叁〗、公里至300公里。在深度相同的情况下,震级越高,破坏力和影响范围越大,根据地震的不同等级及波及的范围,地震能传播70公里至300公里之间。

〖肆〗、七级以上地震:对于较大规模的地震,距离震中30公里以内通常被视为危险区域,可能会产生严重的破坏和威胁。在30-100公里范围内,仍然可能有较大破坏的风险。 距离较远区域:如果距离震源较远,超过100公里以上,地震对人身安全的威胁通常会减小。

〖伍〗、地震最远传播距离能够到达全球吧,要不然已有地震很多国家都能监测的到。地震波分为纵波和横波,它们的传播速度都因传播介质不同而有差异,通常与岩石类型、围限压力、岩石结构以及其他地质因素有关。纵波速度的大致范围为5~7千米/秒,横波速度的大致范围为2~0千米/秒。

〖陆〗、在水深三四千米的大洋中,每小时可传播几十千米,有时甚至达数百千米。另外,地震海啸在大洋中传播时,一般波高在1~2米,加之波长很长,所以不易被人察觉。但当它传至浅海地带或近岸时,波浪叠加,波峰隆起,有的高达20米左右,比较高者可达40米。

如何计算地震距离(用横波和纵波)

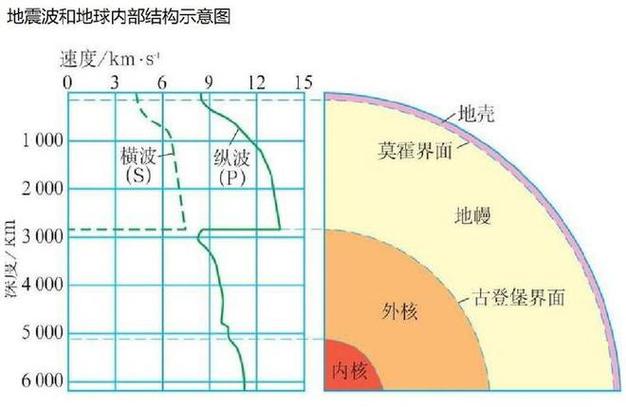

地震被按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为2~0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

我们需要先计算纵波和横波的速度,然后根据时间差计算震源到震中的距离。

地震发生时,从震源同时发出纵波和横波(地震波中的两种成份),其中的纵波速率大于横波速率,这两种速率数值是已知的,所以横波和纵波到达监测站的时间差 满足 ⊿t=t横-t纵=(L / V横)-(L / V纵)得震源到监测站的距离 L=V横*V纵*⊿t /(V纵-V横) 。

这个题目是缺少一个条件,题目要告诉,震源距离地面的深度H大小,由这个能求出纵波到达地面的时间。

横波是剪切波,它象水波一样向四周传播,速度较纵波慢,在地面的表现是左右摇晃,所以地震时人们首先感到的是上下颠动的纵波,几秒钟后才感到摇摇晃晃的横波。地震仪器就是利用纵波快于横波的原理,在测量的横波到时减去纵波到时计算出震源距地震仪的距离,用三个以上的台就能把地震准确定位。

地震时,从震源同时传出横波和纵波,假设某地地震的横波和纵波的传播速度分别为3000米每秒和7000米每秒。

地方震、近震和远震是按照震中距划分的

〖壹〗、远震、近震、地方震是根据地震台站至震中的距离远近来划分的。震中距大于1000公里的地震叫远震,震中距在100-1000公里范围内的地震叫近震,震中距在100公里以内的地震叫地方震。地震(英文:earthquake),又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。

〖贰〗、远震、近震、地方震是根据地震台站至震中的距离远近来划分的。震中距大于1000公里 的地震叫远震,震中距在100-1000公里范围内的地震叫近震,震中距在100公里以内的地震 叫地方震。

〖叁〗、远震、近震、地方震是根据地震台站至震中的距离远近来划分的。远震:震中距大于1000公里的地震。近震:震中距在100--1000公里范围内的地震。地方震:震中距在100公里以内的地震。距离差异:远震与近震的最主要区别是地震的震中距离观测站的距离不同。

〖肆〗、【答案】:震中距在100公里以内,为地方震,震中距在100公里-1000公里为近震,震中距在1000公里以上的为远震。

〖伍〗、地方震: 当震中距离小于100千米时,地震的影响相对集中,破坏力较强。 近震: 震中距离在100至1000千米的地震,虽然范围扩大,但对周边地区的冲击仍然显著。 远震: 震中距超过1000千米的地震,影响范围广泛,但能量分散,对地表的直接破坏较小。

〖陆〗、【答案】:震中距在100千米以内的称为地方震。震中距在100-1000千米的称为近震。震中距超过1000千米的地震称为远震。

地震波的传播速度

〖壹〗、地震波按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5~7千米/秒最先到达震中。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为2~0千米/秒第二个到达震中。面波,地壳中传播速度为为8千米/秒是最后到达震中的,但也是破坏力最强的。

〖贰〗、地震波按传播方式分为三种类型,分别是纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为2~0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

〖叁〗、地震波传播速度是每秒钟5-6千米。地震波能引起地面上下跳动,而横波传播速度较慢,每秒3-4千米,能引起地面水平晃动.由于纵波衰减快,离震中较远的地方,只感到水平晃动,在一般情况下,地震时地面总是先上下跳动,后水平晃动,两者之间有一个时间间隔,可根据间隔的长短判断震中的远近。

〖肆〗、地震波的传播速度因波的类型和经过的介质不同而有所差异。纵波的传播速度较快,横波的传播速度较慢。纵波在地壳中的传播速度大约为5-7千米/秒,而横波的传播速度大约为3-4千米/秒。不过,这些速度会根据地下岩层的性质和结构有所变化。更具体的速度信息需要通过地震学研究和地质调查来获得。

震源到地面的距离怎么计算

〖壹〗、震源到地面的距离可以通过震源深度和震中距离来计算。 震源深度是指地震发生的地下深度,震中距离是指地震震中到观测点的水平距离。计算震源到地面的距离时,可以使用勾股定理,即震源到地面的距离等于震源深度的平方加上震中距离的平方再开平方根。

〖贰〗、地震10千米是10公里。地震震源深度10千米的意思是震源在地面上的垂直投影,地面上离震源最近的一点为震中,接受振动最早的部位,离地面10千米,震源深度指地震波发源的地方,叫作震源,震源的中心到地面表10千米,1000米等于1公里,震源10千米的深度就等于10公里距离。

〖叁〗、震中距离是通过震中到观测点的沿大圆弧的弧线距离计算出来的。可以用希腊字母Δ表示。在计算时,考虑到地球的半径和其他一些因素,具体的计算公式是M = log(A) + 5log(R) + 0.003(R - 100) + C,其中M为地震震级,A为地震波振幅,R为震中距离,C为常数。

〖肆〗、这是一个应用题,不是实际情况。这个计算很简单。每秒钟纵波和横波的速度差为9-4=5km/s,所以震源到震中心的地表距离为5km/s*5s=25km,所以答案为B。

〖伍〗、中源地震:60—300公里。深源地震:300公里以上。观测到最深的地震是720公里。对于同级地震,震源越浅,破坏越大,波及范围越小,反之则反。破坏性地震一般是浅源地震。如1976年的唐山地震的震源深度为8公里。据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。

〖陆〗、你说的应该是震源深度。首先你要知道震源和震中,震源就是地下地震发生的地方,震中就是震源垂直投射到地面的地方,震源深度就是震源和震中的距离。震源深度的计算是根据地震烈度和震线半径套公式计算的。希望信息对你有帮助。

标签: 地震传播的距离

还木有评论哦,快来抢沙发吧~