本文目录一览:

- 〖壹〗、你知道地震活动的强度与频次特征吗?

- 〖贰〗、地震分级标准

- 〖叁〗、地震强度划分标准是什么

- 〖肆〗、地震共分为几个等级?如何区别每个等级

- 〖伍〗、地震发生时间的规律

- 〖陆〗、八级地震的间隔时间大约在()年左右

你知道地震活动的强度与频次特征吗?

地震的时间分布 历史地震和现今地震大量资料的统计表明,地震活动在时间上具有一定的周期性,即在一个时间段内发生地震的频次高、强度大,称之为地震活跃期;而在另一个时间段内发生的地震相对频次低、强度小,称之为地震平静期。根据地震发生的特性,又可在活跃期中划出若干“活跃幕”。

地震频次较高:中国每年平均发生5级地震约20次,6级地震8次,7级地震0.6次。特别是5级以上的破坏性地震,对人民生命财产安全构成较大威胁。 地震强度大:在本世纪以来,全球共发生13次8级以上地震,其中仅有的3次大陆8级地震均发生在中国大陆及其邻近地区。

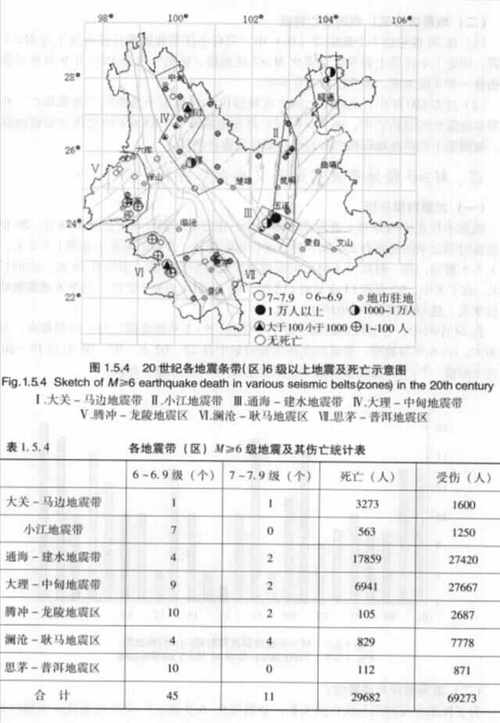

我国地震活动空间不均匀性最明显的特征是强震活动分布相对集中。台湾地区是我国地震活动最为强烈的地区。二十世纪台湾发生7级以上地震41次,占我国7级以上地震总数的35%。在大陆地区,以东经107°为界,以西地区由于直接受到印度洋板块的强烈挤压,地震活动的强度和频度均大于东部地区。

规律是地震活动在时间上具有一定的周期性,即在一个时间段内发生地震的频次高、强度大,称之为地震活跃期;而在另一个时间段内发生的地震相对频次低、强度小,称之为地震平静期。根据地震发生的特征,又可在活跃期中划出若干“活跃幕”。

我国的强地震活动在时间上具有活跃平静的交替出现的特征。活跃期和平静期的7级以上地震年频度比为5:1。

基于构造地震的活动特点,加之我国特殊的自然条件、社会条件及历史因素,我国的地震灾害具有如下特征。 震灾频次高 我国地处世界二大地震带的交汇部位,有明显较高的地震活动性。

地震分级标准

弱震:震级小于3级的地震。 有感地震:震级在3级到5级之间。 中强震:震级在5级到6级之间。 强震:震级在6级以上,其中震级达到或超过8级的被称为巨大地震。

度:无感,仅仪器能记录到,表示地震极其轻微,几乎不为人察觉。2度:微有感,个特别敏感的人在完全静止中有感,悬挂物轻微摆动,表明地震虽小但已触及感知阈值。3度:少有感,室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动,表明地震已引起轻微的震动。

地震级数的划分标准如下:一般将小于1级的地震称为超微震。M≥1级,小于3级的称为弱震或微震。M≥3级,小于5级的称为有感地震。M≥5级,小于6级的称为中强震。M≥6级,小于7级的称为强震(如8·3鲁甸地震,2·6高雄地震)。

地震震级共分为9个等级,通常把小于5级的地震叫小地震,5-7级地震叫有感地震,大于7级地震称为破坏性地震。

地震强度划分标准是什么

地震强度的划分主要依据地震释放的能量多少,而里氏地震规模是一种广泛应用的度量方法。里氏规模基于地震波最大振幅的对数,选取距震中100千米的距离为标准。每增加一级,能量大约增加32倍,二级之间的能量则相差1000倍左右。

当前用于衡量地震强度的主要有两个指标:震级和烈度。震级是衡量地震本身大小的量度,常用的有里氏震级和矩震级。例如,我国地震局将2008年5月12日的汶川地震定为8级,而美国地质局将其修订为9级,采用的是里氏震级。

地震的强度衡量标准通常采用里氏震级。简单来说,震级越大,释放的能量就越强大。具体划分如下:微震,震级在3级以下,人几乎感觉不到。有感地震则在3-5级之间,即使在静止中也能察觉到轻微的震动。而5级以上的地震就被称为破坏性地震,其破坏力不容小觑。

地震强度等级划分 一般分为以下等级:超微震、弱震、有感地震、中强震、强震和大地震。这些等级是根据地震波对地表及建筑物的影响程度来划分的。具体解释如下: 超微震:通常人们无法感知,只有借助仪器才能检测到。这种地震释放的能量很少,对环境和建筑物基本没有影响。

地震的强度,关键取决于震源释放的能量大小,这一强度以里氏震级(M)来衡量。震级越大,释放的能量越强。每相差0级,能量差异惊人,相差32倍;相差0级,能量则扩大到1000倍。地震震级被分为九级,简称震级,其中小于5级的地震通常人无感知,5级以上有感觉,而5级以上则足以造成破坏。

地震共分为几个等级?如何区别每个等级

弱震:震级小于3级的地震。 有感地震:震级等于或大于3级、小于或等于5级的地震。 中强震:震级大于5级,小于6级的地震。 强震:震级等于或大于6级的地震,其中震级大于或等于8级的被称为巨大地震。

一级抗震等级:一级抗震等级是指具备很高抗震性能的建筑物,能够在强烈地震发生时减少破坏并保证人员的生命安全。通常要求建筑物的主要结构能够在大震时稳定,基本不会发生倒塌。这个等级适用于重要的公共建筑,如医院、消防站、核电站等。

地震可以分为九个等级。震级是指地震的大小,是表征地震强弱的量度,是以地震仪测定的每次地震活动释放的能量多少来确定的。震级通常用字母M表示。我国近来使用的震级标准,是世界上通用的里氏分级表,共分9个等级。

一度(无感):只有地震仪能检测到这种地震。 二度(微有感):只有非常敏感的人可能在静止时感觉到地震。 三度(少有感):在室内,少数人在静止时能感觉到地震,悬挂物可能轻微晃动。

一般将小于1级的地震称为超微震。M≥1级,小于3级的称为弱震或微震,如果震源不是很浅,这种地震人们一般不易觉察。M≥3级,小于5级的称为有感地震,这种地震人们能够感觉到,但一般不会造成破坏。

地震的等级划分如下: 超微震:震级小于1级的地震,通常不会被人们察觉。 微震:震级在1级至3级之间,虽然可能不被广泛感知,但如果震源较深,仍有可能对地面造成轻微影响。 有感地震:震级在3级至5级之间,这种地震能够被人们感觉到,但通常不会导致严重破坏。

地震发生时间的规律

地震具有一定的时空分布规律。从时间上看,地震有活跃期和平静期交替出现的周期性现象。地震活跃期是指地震活动相对频繁和强烈的时期。地震活跃期是相对地震平静期而言的,它只是一个相对的概念。地震平静期被打破可能再发5-6级地震。

地震不仅多发生在夜间,而且还常发生在阴历初十五或十六月相朔望时刻,这是因为朔望前后月球的引力和太阳的引力在同一方向,两种引力叠加,合引力更大,对地震触发作用更显著。地震的前兆 地声异常 地震前地下的声音多种多样,有如炮响雷鸣、重车行驶、大风鼓荡等。

地震可以在一年中的任何时间以及一天中的任何时间发生,并不存在什么规律。有人认为地震更容易在晚上发生,那是因为人类有感的小地震在夜间更容易被人类感知到,而小地震的数量远远高于大地震(大于等于7级)。

地震发生时的规律 地震发生 规律是地震活动在时间上具有一定的周期性,即在一个时间段内发生地震的频次高、强度大,称之为地震活跃期;而在另一个时间段内发生的地震相对频次低、强度小,称之为地震平静期。根据地震发生的特征,又可在活跃期中划出若干“活跃幕”。

八级地震的间隔时间大约在()年左右

二十年。倍周期叠加黄金分割法对西北地区的8级地震进行了验证性的预测,发现有很好的吻合性,所以八级地震的间隔时间在20年。

八级地震的间隔时间大约在20年左右。地震级数是里氏地震规模地震强度大小的一种度量,根据地震释放能量多少来划分。世界上一般采用美国地震学家查尔斯·弗朗西斯·芮希特和宾诺·古腾堡(Beno Gutenberg)于1935年共同提出的震级划分法,即通常所说的里氏地震规模。

近来宇宙的半径大概是465亿光年,直径930亿光年。但930亿光年仅仅是我们能观测到的宇宙直径,由于宇宙的膨胀速度已经超过了光速,所以我们只在地球上观测宇宙的话无法了解到宇宙到底有多大,这还是一个未解之谜。

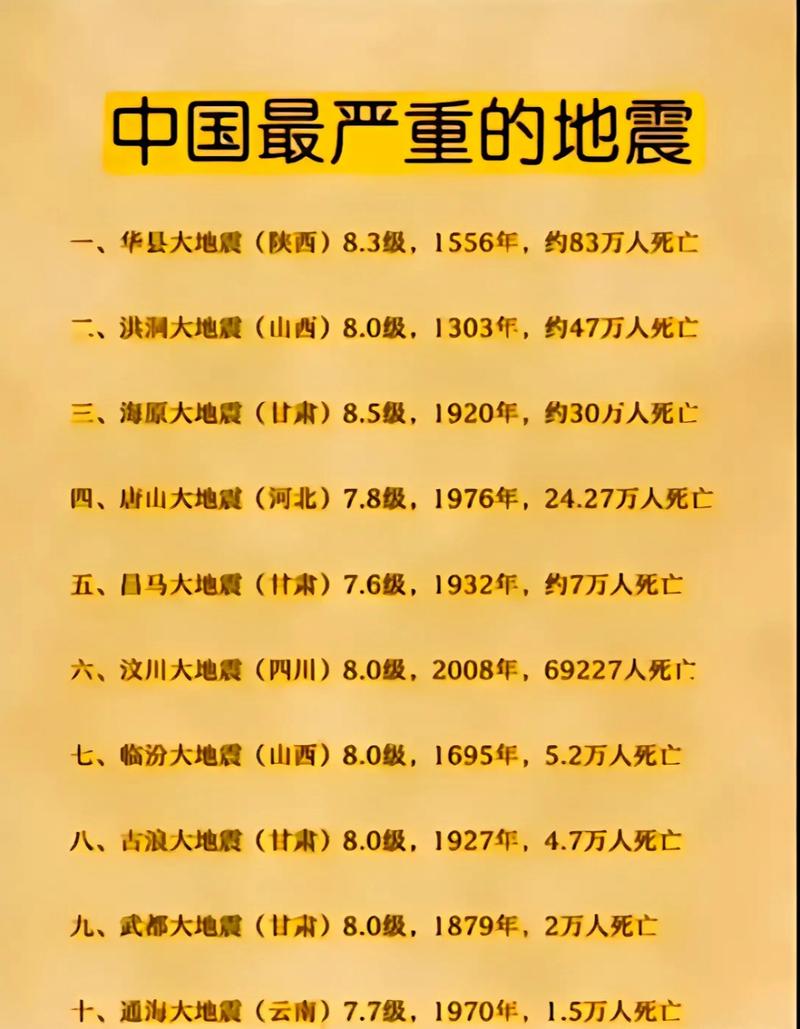

从现有记录来看,山西历史上发生过3次大地震,分别是1303年发生在山西洪洞的0级地震,1683发生在山西原平的七级地震,以及1695年发生在山西临汾的八级地震。毋庸置疑,地处黄河中游的山西省的确古老华夏文明的发祥地之一,同时境内还有桑干河等其他河流经过。

从1900年以来的全国七级以上地震分布图来看,地震活动水平提高主要发生在1960年后,但近40年来世界上八级地震明显减少。全球每年大约发生7级以上地震19次,其中7级以上两次,6级以上地震有100多次。

近代的地震仪在1880年才制成,它的原理和张衡 的候风地动仪基本相似,但是时间却晚了一千七百多年。地震仪发展很快,有各种类型,灵 敏度很高,并已实现了无线遥测、数字化记录等。 地震分哪几类?哪类地震对人类的危害最大? 地震分为天然地震和人工地震两大类。 天然地震主要是构造地震。

标签: 八级地震地震周期

还木有评论哦,快来抢沙发吧~