本文目录一览:

- 〖壹〗、地震应急避难所人均居住面积

- 〖贰〗、避难场所包括哪些

- 〖叁〗、地震时应该躲在什么地方

- 〖肆〗、什么是应急避难所

- 〖伍〗、地震的时候可以到人防地下室躲避地震吗

- 〖陆〗、应急避难场所建设标准

- 〖柒〗、人防场所包括哪些

- 〖捌〗、什么是地震应急避难场所,建地震应急避难场所有什么

- 〖玖〗、应急避难场所为哪两种类型

- 〖拾〗、应急避难场所分几类

地震应急避难所人均居住面积

场址有效面积宜大于2000 平方米;人均居住面积应大于5 平方米。今天小编对地震应急避难所人均居住面积进行了简单的介绍,对于地震来临时躲哪最安全以及其他地质灾害小知识,还请了解更多倍领安全网上的自然灾害小知识,希望对您有所帮助。

一级应急避难场所为市级应急避难场所,般规模在15万平方米以上,可容纳10万人(人均居住面积大于5平方米)以上。二级应急避难场所为 级应急避难场所般规模在5-5万平方米,可容纳1万人以上。

承担固定避难任务的中心避难场所应满足长期固定避难场所的指标要求,其中人均有效避难面积不应低于4平方米/人。应急避难场所是应对突发公共事件的一种灾民安置措施,它为现代化大城市提供了民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。

承担固定避难任务的中心避难场所的控制指标尚宜满足长期固定避难场所的要求,长期固定避难场所的人均有效避难面积不应低于4平方米/人。

例如火灾、恐怖袭击等。应急避难场所分为三类:场所设施完善,可供市民生活30天;场所设施较为完善,可供生活10天;场所有基本生活设施,可供临时避难。发生突发事件不一定要去政府避难所,只要符合面积大于2000平方米,地面平坦、开阔,有厕所、可以搭帐篷的条件,市民都可以避难。

例如火灾、恐怖袭击等。应急避难场所分为三类,一类场所设施完善,可供市民生活30天;二类设施较为完善,可供生活10天;三类有基本生活设施,可供临时避难。发生突发事件不一定要去政府避难所,只要符合面积大于2000平方米,地面平坦、开阔,有厕所、可以搭帐篷的条件,市民都可以避难。

避难场所包括哪些

避难场所主要包括以下类型: 城市应急避难场所。通常利用公园、绿地、广场等公共设施改造而成,具备应急避难和临时安置功能。 农村避难场所。主要利用学校、村部活动中心、村民家等场所,提供紧急情况下的避难和生活保障。 专项避难场所。

场地型应急避难场所:这类场所通常包括公园、广场、公共绿地、体育场和学校操场等开阔空间。它们在台风等灾害预警发布后,可用于临时疏散受灾人员,或在必要时提供较长时间的避难和生活保障,确保人员安全。

Ⅲ类(三类)要具备基本设施配置,能保障避难人员的基本生活需求,可安置受助人员10天以内。

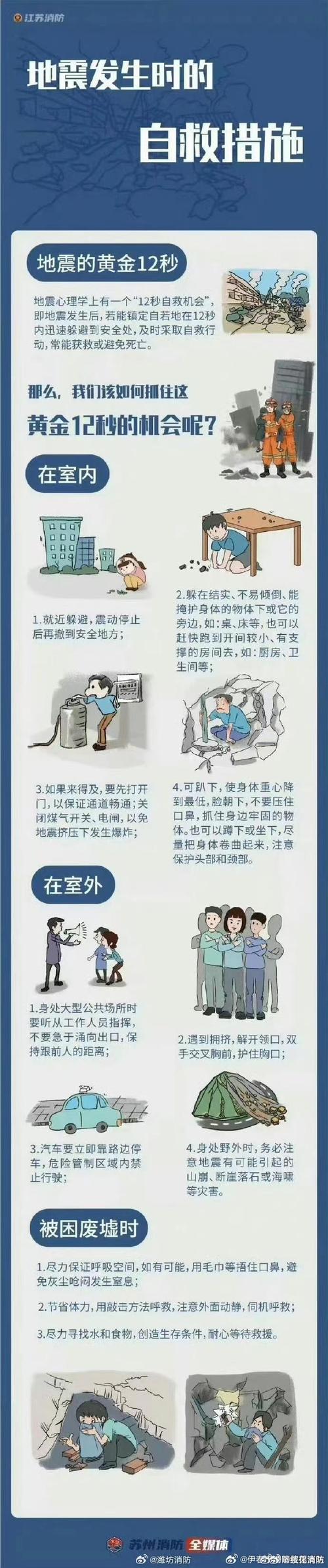

地震时应该躲在什么地方

地震时的躲避方法: “就近室内躲避”:当地震发生时,应迅速寻找附近的小开间房屋,如卫生间、厨房或内墙角等。躲在承重墙根、墙角下,利用坚固的家具如桌子、床等遮护身体。采取蹲姿,保护头部,等震动减弱后再撤离室内,前往室外安全区域。此方法旨在避免被悬挂物或高处物品砸伤。

在地震发生时,如果您身处平房中,应立即寻找床下、桌下等空间躲避,并用柔软物品保护头部。待地震间隙时,迅速撤离至安全地带。 如果您住在楼房中,不要试图在地震时跑出楼外。最安全的做法是躲到结构坚固的房间,如厕所或厨房,并保护好自己的头部。避免靠近阳台和窗户。

在家中避震时,应选取室内安全地点,如卫生间、厨房或储藏室等狭小空间,躲在柱子、管道或承重墙下。避免靠近阳台或外墙,因为地震时外墙面可能垮塌。在学校,学生应使用书包护住头部,抱头、闭眼,躲在课桌旁。地震过后,在老师的指挥下安全转移。不要慌张跑向教室。

什么是应急避难所

〖壹〗、“应急避难所”的修建,说明政府管理中一个科学、透明的灾害处理方式和城市危机管理的意识正在形成。假如发生不可避免的灾害,假如灾难来临,比如地震或火灾等,那么,这些越来越多的“应急避难所”,就将成为一个能为千万人提供生命线的避难场所,成为呵护生命的公园。

〖贰〗、应急避难所的起源可以追溯到地震部门,但这一设施并不仅限于应对地震灾害。实际上,所有突发性公共安全事件,如火灾、恐怖袭击等,都可以通过应急避难所来应对。这些场所为受灾群众提供了紧急救援、生活安置和医疗救助等综合服务,确保他们在灾难中能够得到及时的帮助和关怀。

〖叁〗、应急避难场所是应对突发公共事件的一项灾民安置措施,是现代化大城市用于民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。紧急时避难,闲时利用应急逃生模拟平台宣传应急逃生知识。

〖肆〗、应急避难场所是应对突发公共事件的一项灾民安置措施,是现代化大城市用于民众躲避火灾,爆炸 ,洪水,地震,疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。疏散标志的标准色是绿色,一般在安全出口或疏散出口的上方、疏散走道等都会设有疏散标志,可以在事故发生时有效帮助人们认清疏散位置和方向,迅速,顺利疏散。

〖伍〗、应急避难所分为场地型应急避难场所和场所型应急避难场所。场地型应急避难场所:用地类型为具有一定规模的公园、广场、公共绿地、体育场、学校操场等开敞空间。用于接纳受灾人员紧急疏散时或较长时间避难及生活,确保避难人员安全。

地震的时候可以到人防地下室躲避地震吗

地震的时候,比较好不要到人防地下室躲避,人防地下室只能躲避空袭。地下室跨度是小,不过如果地震厉害的话躲那里都是没用的。地震导致的楼房倒塌是地震纵波的威力大,而且纵波传的快,总是先感觉到上下颠然后过一会才感到左右晃。所以当纵波袭来的时候房子是竖直着塌下来,就像测坍落度时的砂浆一样。

因此,在地震发生时,如果条件允许,可以优先选取到人防地下室等较为坚固的地下建筑避难,但同时也要保持警惕,注意观察周围环境的变化,随时准备采取进一步的防护措施。同时,平时也应多了解地震应急知识,提高自我保护能力。

不能,地震时躲在地下室无异于自杀,人防地下室只能躲避空袭。1999年中国驻南斯拉夫大使馆被美军轰炸,当时使用的就是可以击穿地表的钻地导弹。钻地导弹可以在接触地面后暂时不爆炸,当深入地下一定深度后才发生爆炸。钻地导弹是专门针对地下室,地下轨道交通,地下军事设施而研发的武器。

地震来了能不能躲到地下人防地震来了比较好不要躲到地下人防。地下人防工程是为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,并不是用来防地震的,在地震的时候,比较好在室外空旷处躲避。

人防地下室的建筑设计需要考虑到以下几个方面:地下室的结构:地下室的结构需要足够坚固,能够承受地震、爆炸等灾害的冲击。同时,地下室的结构还需要考虑到通风、排水、供电等问题。防护措施:地下室需要采取防护措施,包括防空、防炸、防放射性物质等。

所以只要来得及,就可以进入人防工程或地下室。因为地震对城市建筑物的破坏和核爆炸冲击作用有许多相同之处,防护原理和防护方法也很相似。在行驶的公共电、汽车上时,要抓牢扶手,低头,以免摔倒或碰伤;可降低重心,躲在座位附近,以防发生意外事故。要等车停稳、地震过去之后再下车。

应急避难场所建设标准

根据中国应急地震搜救中心发布的具体标准与要求如下:三级应急避难场所为街道、社区或大单位级。一般规模不少于2千平方米可用面积,可容纳1千人以上,可供受灾居民避难(生活)10天以内,服务半径500米左右。主要用于发生灾害时,在短期内供受灾人员临时避难,灾难预警后,5-15分钟内应可到达。

一级应急避难场所为市级应急避难场所,一般规模在15万平方米以上,可容纳10万人(人均居住面积大于5平方米)以上。二级应急避难场所为区级应急避难场所,一般规模在5-5万平方米,可容纳1万人以上。

地震应急避难场所应配备必要的设施,如帐篷、临时厕所、水源、食品等。同时,还应根据场所规模和实际需要,配备相应的医疗、卫生、食品、供水、供电等设施。面积适宜 地震应急避难场所的面积应根据场所规模和容纳人数来确定。

人防场所包括哪些

人防场所主要包括以下几个类型:地下人防工程 地下人防工程是人防场所的核心组成部分。这类场所通常是建于地下,用于在紧急情况下,如战争或自然灾害时,为民众提供安全的避难所。地下人防工程包括地下室、地下通道、地铁等,这些场所具有坚固的结构,可以抵御爆炸、冲击等破坏。

需要做人防工程的场所主要有:地下交通设施、公共设施、城市重要区域及一些特定的民用建筑。解释如下:地下交通设施。包括地铁、地下通道等,这些场所是人流密集区域,一旦发生突发情况,疏散和救援难度较大。因此,这些场所需要建设人防工程,以应对可能出现的自然灾害、战争等情况。公共设施。

民用建筑:住宅和商业建筑是人防的重点之一。这些建筑在日常使用中也需要考虑防空设计,如设置避难层、逃生通道等,确保在紧急情况下居民可以快速安全撤离。公共设施:学校、医院等公共设施关乎民众日常生活和安全,一旦发生紧急情况,这些场所往往成为疏散的重点。

需要人防的建筑主要包括以下几类: 公共设施建筑。包括但不限于医院、学校、应急指挥中心等,这些建筑是人命关天的场所,必须进行人防工程建设,以应对各种突发事件。 重要的工业设施建筑。如大型化工厂、核电站等,这些建筑一旦发生事故,后果不堪设想,因此需要进行人防工程,保障其稳定运行。

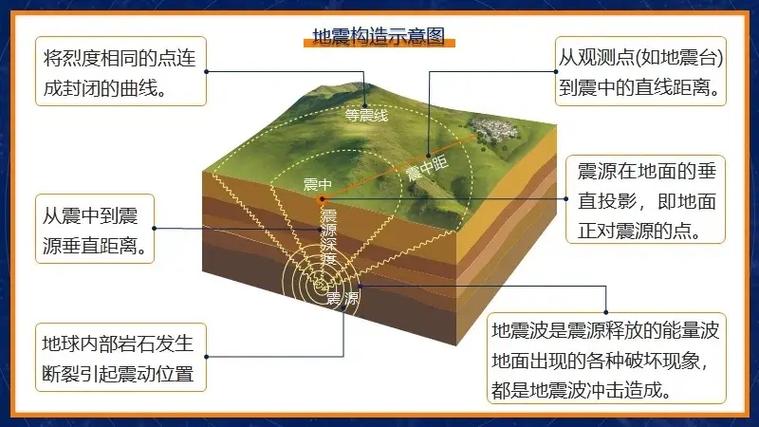

什么是地震应急避难场所,建地震应急避难场所有什么

地震应急避难场所可分为3类。I类地震应急避难场所:具备综合设施配置,可安置受助人员30天以上。II类地震应急避难场所:具备一般设施配置,可安置受助人员10天至30天。III类地震应急避难场所:具备基本设施配置,可安置受助人员10天以内。

地震应急避难场所布置应选取地势平坦、空旷、不易发生次生灾害的区域,如远离山丘、河流、水库等易发生地震次生灾害的区域。设施齐全 地震应急避难场所应配备必要的设施,如帐篷、临时厕所、水源、食品等。同时,还应根据场所规模和实际需要,配备相应的医疗、卫生、食品、供水、供电等设施。

场址选取 可选作地震应急避难场所的有:公园(不包括动物园和公园内的文物古迹保护区域);绿地;广场;体育场;室内公共的场、馆、所。安全性要求 1) 应避开地震断裂带,洪涝、山体滑坡、泥石流等自然灾害易发生地段。2) 应选取地势较为平坦空旷且地势略高,易于排水,适宜搭建帐篷的地形。

按照国家标准,地震应急避难场所分为三类:Ⅲ类(三类)要具备基本设施配置,能保障避难人员的基本生活需求,可安置受助人员10天以内。

应急避难最早由地震部门发起,但应急避难所不仅仅适用于地震,所有突发性公共安全事件都可以进行应急避难,例如火灾、恐怖袭击等。应急避难场所分为三类:场所设施完善,可供市民生活30天;场所设施较为完善,可供生活10天;场所有基本生活设施,可供临时避难。

应急避难场所是为了应对突发事件,如地震、洪水、火灾等,为民众提供临时避难的地方。其主要分为两种类型:室外避难场所 室外避难场所通常指的是开阔的户外空间,如公园、绿地、运动场地等。这些场所视野开阔,不易受到建筑物、电线杆等障碍物的遮挡,有利于民众快速疏散和集中。

应急避难场所为哪两种类型

场地型应急避难场所:用地类型为具有一定规模的公园、广场、公共绿地、体育场、学校操场等开敞空间。用于接纳受灾人员紧急疏散时或较长时间避难及生活,确保避难人员安全。场所型应急避难场所:用地类型为具有一定规模的学校室内场所、体育馆、影剧院、社会旅馆、救助站、度假村、人防汽车库等公共建筑。

应急避难场所的两种类型:室外避难场所和室内避难场所。应急避难场所是为了应对突发事件,如地震、洪水、火灾等,为民众提供临时避难的地方。其主要分为两种类型:室外避难场所 室外避难场所通常指的是开阔的户外空间,如公园、绿地、运动场地等。

应急避难所主要分为独立型应急避难所和依托型应急避难所两个类型。独立型应急避难所是指具有基本生活设施,可以独立生存一段时间,为灾害发生后一段时间内无法返回住所的居民提供避难和生存保障的避难所。这种类型的避难所通常建设在城市的公园、绿地、广场等开阔地带,或者地震断裂带以外的地下空间。

应急避难场所分为以下几类: 场地型应急避难场所:这类场所通常包括公园、广场、公共绿地、体育场和学校操场等开阔空间。它们在台风等灾害预警发布后,可用于临时疏散受灾人员,或在必要时提供较长时间的避难和生活保障,确保人员安全。

应急避难场所分几类

应急避难所分为场地型应急避难场所和场所型应急避难场所。场地型应急避难场所:用地类型为具有一定规模的公园、广场、公共绿地、体育场、学校操场等开敞空间。用于接纳受灾人员紧急疏散时或较长时间避难及生活,确保避难人员安全。

应急避难场所分为三类:场所设施完善,可供市民生活30天;场所设施较为完善,可供生活10天;场所有基本生活设施,可供临时避难。发生突发事件不一定要去政府避难所,只要符合面积大于2000平方米,地面平坦、开阔,有厕所、可以搭帐篷的条件,市民都可以避难。

应急避难场所分为以下几类: 场地型应急避难场所:这类场所通常包括公园、广场、公共绿地、体育场和学校操场等开阔空间。它们在台风等灾害预警发布后,可用于临时疏散受灾人员,或在必要时提供较长时间的避难和生活保障,确保人员安全。

按照国家标准,地震应急避难场所分为三类:Ⅲ类(三类)要具备基本设施配置,能保障避难人员的基本生活需求,可安置受助人员10天以内。

地震应急避难场所可分为3类。I类地震应急避难场所:具备综合设施配置,可安置受助人员30天以上。II类地震应急避难场所:具备一般设施配置,可安置受助人员10天至30天。III类地震应急避难场所:具备基本设施配置,可安置受助人员10天以内。

标签: 地震避难场所分几类

还木有评论哦,快来抢沙发吧~