本文目录一览:

- 〖壹〗、国家地震专业基础设施项目建设内容

- 〖贰〗、抗震设防等级划分标准

- 〖叁〗、地震应急避难所人均居住面积

- 〖肆〗、应急避难场所分几类

- 〖伍〗、地震应急物资清单

国家地震专业基础设施项目建设内容

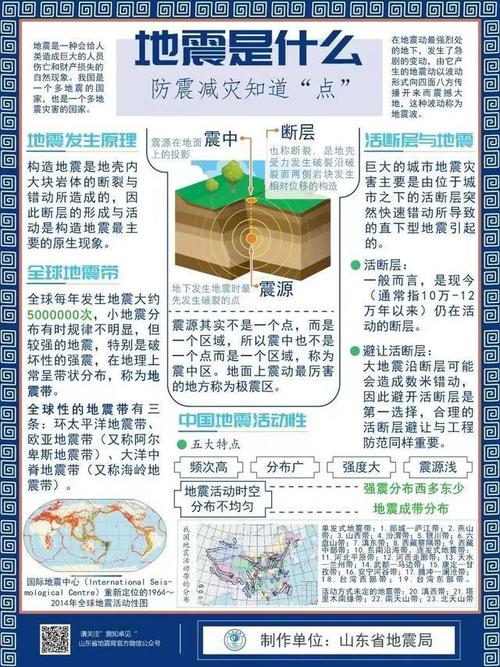

国家地震专业基础设施项目着重于构建一个全面的防震减灾支撑体系,旨在为各项相关任务提供坚实的基础和高效的服务平台。这一项目整合了新建的地震观测系统、数据库系统、计量系统、信息系统等多元模块,涵盖了培训、服务、实验和探测等多个领域,以及行业管理系统的升级和完善。

为了提升我国地震监测与观测工作的稳定运行,以及背景场探测项目和社会服务工程的专业应用,国家着手实施一项关键项目——国家地震专业基础设施建设。该项目依托于通信网络、计量检测、计算机和专业实验设备等先进技术,旨在构建一个综合的地震基础支撑平台和保障系统。

一项关键的国家地震专业基础设施项目正在进行修改和提升。项目启动阶段,特别注重采纳评审专家的宝贵意见,将一些原建议书中未涵盖的基础设施建设项目纳入考虑,这些项目原本属于背景场和社会服务工程的范畴,但被证实对地震防范工作至关重要。

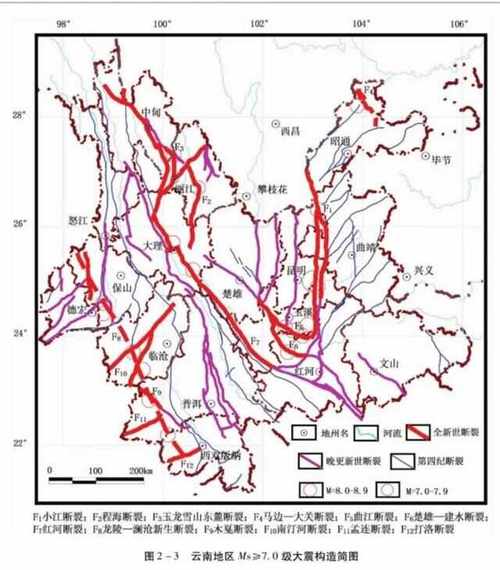

地震背景场探测与构建:强化大陆、深井、海域和特定区域的地震观测网络,如火山、水库、矿山地震等,构建高精度的测震、强震动、地壳运动等观测系统。实施中国地震背景场探测项目,建设地震应力环境和构造环境监测网络。

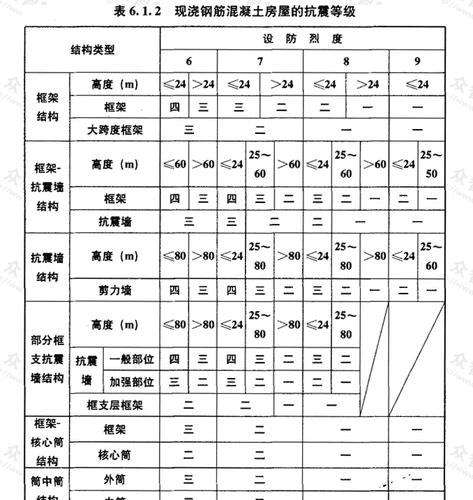

抗震设防等级划分标准

抗震设防等级划分标准主要根据建筑的使用功能、重要性以及在地震应急中的作用来确定。在我国,抗震设防等级通常分为四个等级:特级、一级、二级和三级。特级抗震建筑主要是指重要的公共设施,例如医院、警察局以及大型电力设施等。

抗震设防等级划分标准如下: 一级抗震设防标准适用于抗震烈度为八度及以上地区的重要建筑物,如政府建筑、医院、学校、文化设施等。该标准要求建筑物在地震发生时能够保持基本完好,且安全逃生通道完好无损。 二级抗震设防标准适用于抗震烈度为七度及以上地区的建筑物,如高层住宅、大型商业建筑等。

抗震等级是这样划分的: 特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称为甲类。

抗震设防等级定义 抗震设防等级是指建筑物在地震作用下的抗倒塌能力等级,这一概念在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中得到了详细规定。我国将建筑物抗震设防等级划分为一级至四级,其中一级为比较高抗灾等级,四级为最低。

抗震设防分类标准的划分原则主要包括地震烈度、地震影响范围、地表地质条件和建筑物所处功能等级。地震烈度是衡量地震强度的指标,一般通过对地震波传播速度和震级等因素进行测量和分析得出。地震影响范围是指地震波在地表传播的范围,可以通过地震瞬时位移、加速度等数据进行分析。

抗震设防等级是指建筑物在地震时的抗震能力等级,通常用于评估建筑物的安全性和稳定性。根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),建筑物被分为四个抗震设防等级,分别是一级、二级、三级和四级。其中,一级为比较高等级,四级为最低等级。

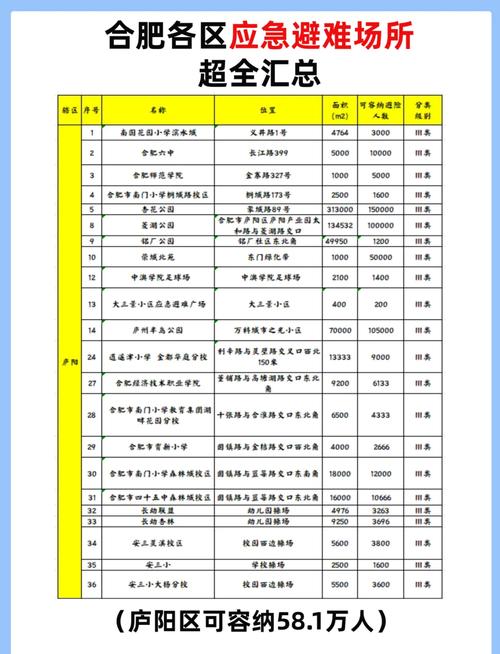

地震应急避难所人均居住面积

〖壹〗、场址有效面积宜大于2000 平方米;人均居住面积应大于5 平方米。今天小编对地震应急避难所人均居住面积进行了简单的介绍,对于地震来临时躲哪最安全以及其他地质灾害小知识,还请了解更多倍领安全网上的自然灾害小知识,希望对您有所帮助。

〖贰〗、一级应急避难场所为市级应急避难场所,般规模在15万平方米以上,可容纳10万人(人均居住面积大于5平方米)以上。二级应急避难场所为 级应急避难场所般规模在5-5万平方米,可容纳1万人以上。

〖叁〗、承担固定避难任务的中心避难场所应满足长期固定避难场所的指标要求,其中人均有效避难面积不应低于4平方米/人。应急避难场所是应对突发公共事件的一种灾民安置措施,它为现代化大城市提供了民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。

应急避难场所分几类

〖壹〗、应急避难所分为场地型应急避难场所和场所型应急避难场所。场地型应急避难场所:用地类型为具有一定规模的公园、广场、公共绿地、体育场、学校操场等开敞空间。用于接纳受灾人员紧急疏散时或较长时间避难及生活,确保避难人员安全。

〖贰〗、应急避难场所分为以下几类: 场地型应急避难场所:这类场所通常包括公园、广场、公共绿地、体育场和学校操场等开阔空间。它们在台风等灾害预警发布后,可用于临时疏散受灾人员,或在必要时提供较长时间的避难和生活保障,确保人员安全。

〖叁〗、应急避难场所分为三类:场所设施完善,可供市民生活30天;场所设施较为完善,可供生活10天;场所有基本生活设施,可供临时避难。发生突发事件不一定要去政府避难所,只要符合面积大于2000平方米,地面平坦、开阔,有厕所、可以搭帐篷的条件,市民都可以避难。

〖肆〗、地震应急避难场所应配备必要的设施,如帐篷、临时厕所、水源、食品等。同时,还应根据场所规模和实际需要,配备相应的医疗、卫生、食品、供水、供电等设施。面积适宜 地震应急避难场所的面积应根据场所规模和容纳人数来确定。

地震应急物资清单

地震应急物资清单包括:急救包、饮用水、食物、应急灯具、防寒用品、身份证件与重要文件、便携式厕所及卫生用品、多功能工具、备用电源和通讯设备。在地震发生时,急救包是必不可少的,它应包含基本的医疗用品,如消毒纱布、绷带、创可贴、消毒液等,以处理可能的伤口和防止感染。

地震应急物资储备清单主要包括以下几类物品:紧急救援用品、基本生活物资、重要文件和贵重物品、以及特殊需求用品。首先,紧急救援用品在地震应急物资储备中占据首要位置。

衣物类:暴雨可能导致灾区气温下降,因此需要准备一些保暖的衣物,如棉衣、棉被等。 医疗用品:包括消炎用品、包扎用品、剪刀、医用橡胶手套、棉花球、体温计等常用药品。 住宿类:应急帐篷不仅可以用于救援人员驻扎、灾民临时安置,还用于救灾物资中转贮存,灾后应急医疗救治等。

地震前十必备物资: 粮食饮水:储备饮用水、干粮如饼干、巧克力、防灾食品、真空包装的速食食品等,确保在断水断电的情况下有足够的食物供应。有婴儿的家庭还需准备奶粉、副食品以及婴儿用品。 医疗及清洁品:携带消毒剂、棉签、纱布等急救用品,体温计、口罩、湿巾、卫生棉条及常用药物。

防滑手套:保护双手,在救援或自救时避免受伤,同时增加握力。 蜡烛:紧急情况下提供光源,同时也能用来检查是否有烟雾或有害气体。 火柴:点燃蜡烛或火堆,提升温度,提供光源,并可用于发送信号。准备这些物资,可以在地震发生后提高生存几率,确保在等待救援期间的基本需求得到满足。

标签: 标准地震应急设施

还木有评论哦,快来抢沙发吧~