本文目录一览:

- 〖壹〗、防震减灾手抄报内容

- 〖贰〗、防震减灾工作的方针是

- 〖叁〗、地震地质灾害防治措施

- 〖肆〗、地质灾害相关条例

- 〖伍〗、地震时我们该怎么办?

- 〖陆〗、地质灾害防治措施有哪些

- 〖柒〗、地质灾害防治工作,应当坚持什么原则

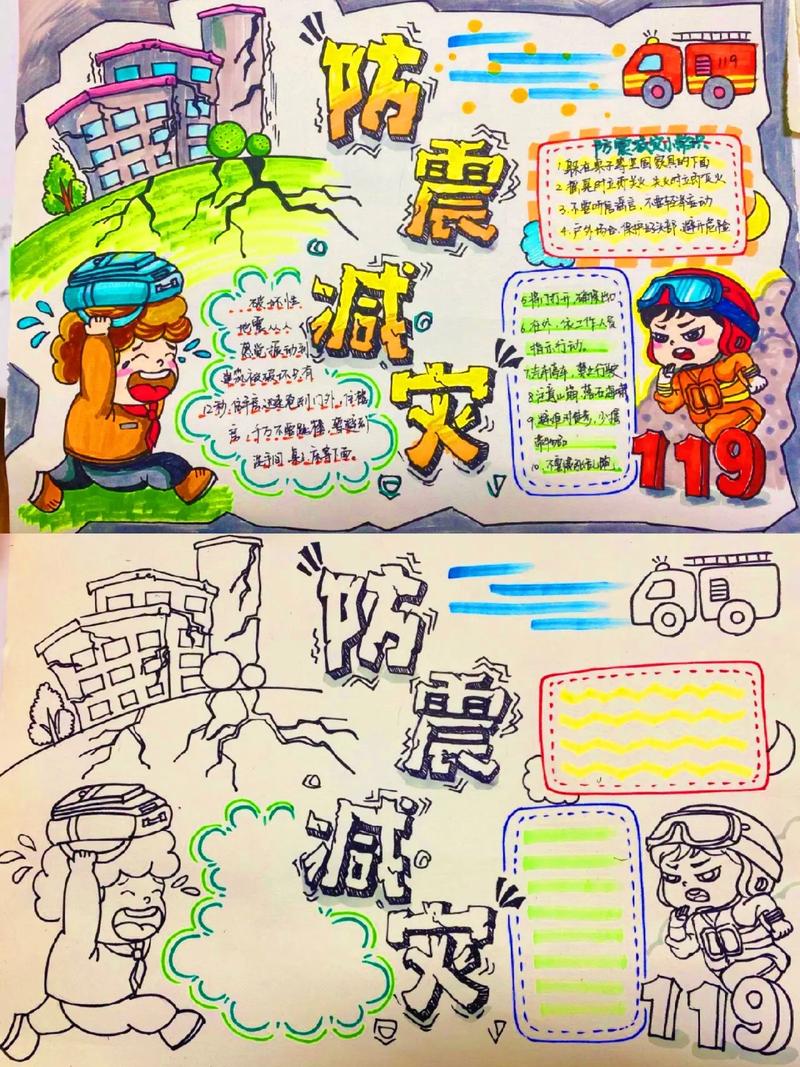

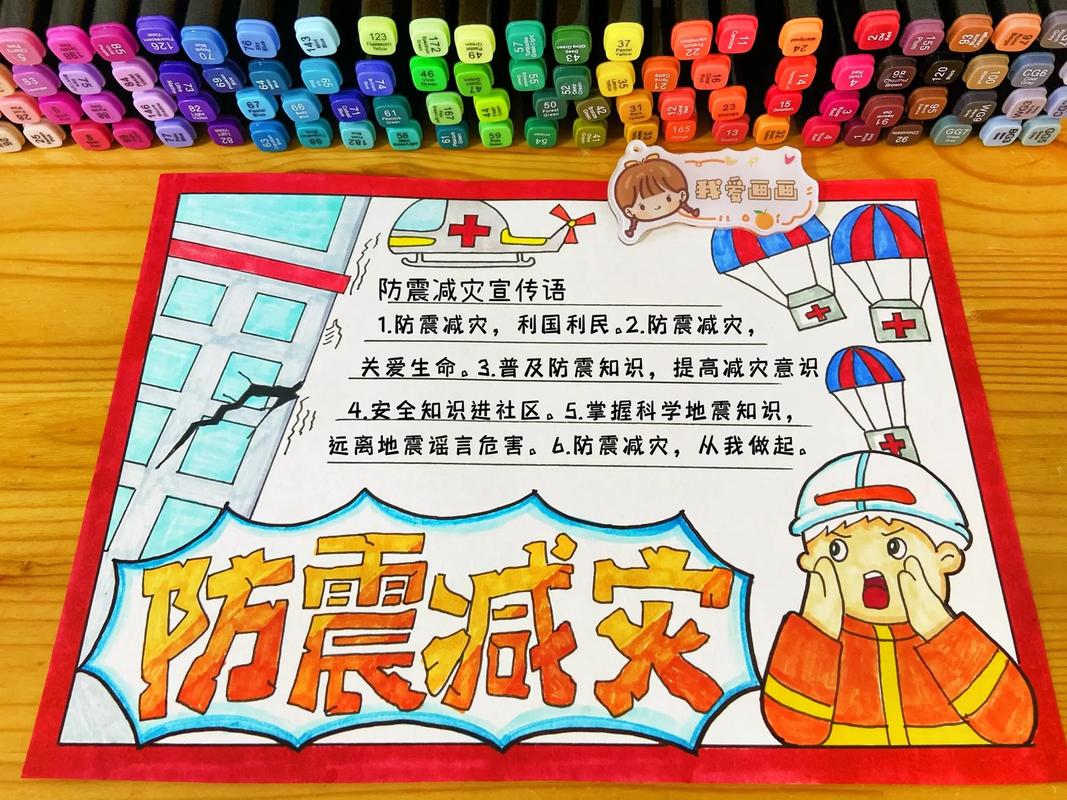

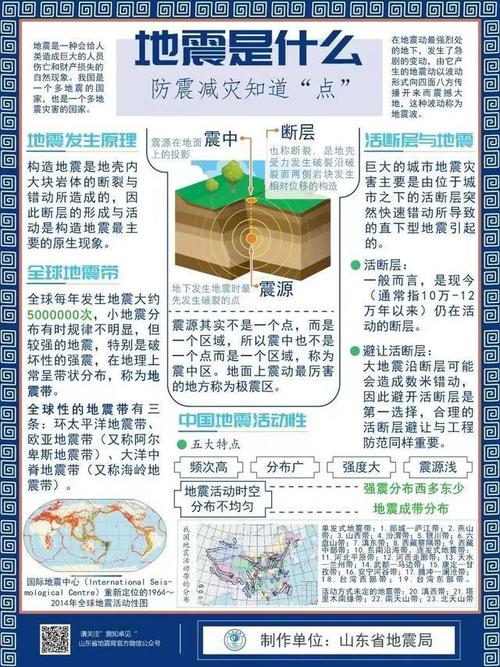

防震减灾手抄报内容

防震减灾,利国利民。防震减灾,关爱生命。普及防震知识,提高减灾意识。汲取教训,依靠法制,积极防御,共促和谐。掌握科学地震知识,远离地震谣言危害。宁可千日不震,不可一日不防。灾害之前早预防,灾害来了少伤亡。提高防震意识,落实减灾措施。

加强地震应急演练,提高抗震救灾能力。防灾减灾,构建和谐社会,家家受益。防震依靠科学,减震依靠大家。防震减灾手牵手,美好生活心连心。未雨绸缪防灾减灾,全民参与共筑平安。加强防震减灾法制建设提高防震减灾法制保障能力。普及防灾减灾知识,提高自救互救能力。

防范地震灾害风险手抄报内容: 汲取历史教训,依靠法制,积极防御地震,共促社会和谐; 掌握科学的地震知识,远离地震谣言的危害; 宁可千日不震,不可一日不防,灾害之前早预防,灾害来了少伤亡; 大力普及防震减灾知识,提高社会抵御灾害的能力。

抗震救灾手抄报内容如下:地震灾害的危害 地震是一种常见的自然灾害,它会给人类带来巨大的灾难。地震发生时,建筑物、道路、桥梁等基础设施会遭到严重破坏,甚至倒塌,造成大量的人员伤亡和财产损失。同时,地震还会引发火灾、泥石流等次生灾害,进一步加剧灾害的危害程度。

防震减灾工作的方针是

〖壹〗、法律分析:我国防震减灾工作是实行预防为主、防御与救助相结合的方针。防震减灾事关人民生命财产安全和经济社会发展全局,党中央、国务院对此高度重视,采取一系列加强防震减灾工作的重大举措。在各地区、各部门的共同努力下,我国防震减灾事业取得了较大进展,在抗击历次地震灾害中有效减轻了损失。

〖贰〗、【答案】:D 《防震减灾法》第三条规定,防震减灾工作,实行预防为主、防御与救助相结合方针。

〖叁〗、我国的防震减灾工作实行预防为主,防御与救助相结合的方针。 根据《中华人民共和国防震减灾法(修订)》第三条规定,防震减灾工作实行预防为主、防御与救助相结合的方针。

〖肆〗、我国防震减灾工作的方针是实行预防为主、防御与救助相结合。 预防为主:强化地震监测和预警能力,提升抗震设防和地震安全评估标准,确保关键基础设施和重要建筑物的抗震性能。

〖伍〗、防震减灾工作的方针是“预防为主,防御与救助相结合”。预防为主 加强地震监测和预测 地震监测是预防地震灾害的重要手段,通过加强地震监测网络建设,提高地震监测的精度和时效性,为地震预测提供准确的数据支持。加强地震预测研究,提高预测的准确性和可信度,为政府决策和公众防范提供科学依据。

〖陆〗、我国防震减灾工作遵循“预防为主、防御与救助相结合”的方针。 防震减灾工作对人民的生命财产安全及经济社会的发展至关重要,因此,党中央和国务院对此给予了高度关注,并实施了一系列加强措施。 在各区域和部门的共同努力下,我国的防震减灾事业取得了显著进步,有效减轻了地震灾害造成的损失。

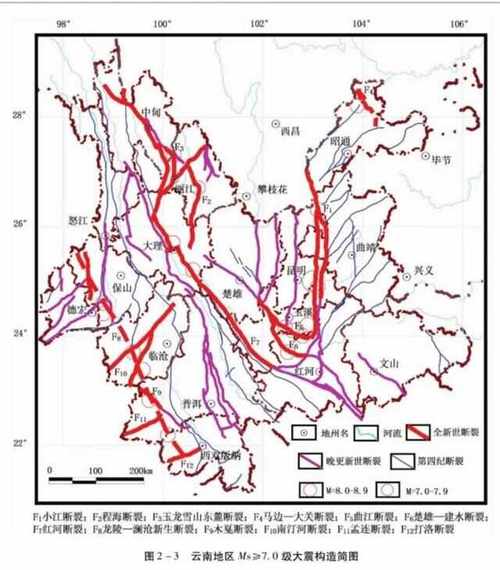

地震地质灾害防治措施

防治措施包括行政措施和工程措施 行政措施主要是采取行政法令和技术法规等手段,规范人民群众的生活、生产活动,避免诱发致灾地质作用的发生,监测预报致灾作用的变化动态,使拟建工程设施或流动性人、物避开地质灾害危险区或将处于灾害危险区中的已有居民设施迁出危险区等。

群众居住区地质灾害防治重点;『2』 主要交通干线地质灾害防治重点;『3』 重点矿区地质灾害防治重点;『4』 河流及水利设施地质灾害防治重点。地质灾害防治措施:『1』 加强组织领导;『2』 强化协调配合;『3』 落实预防措施;『4』 加大地质灾害防治宣传力度;『5』 突出汛期地质灾害防治工作重点。

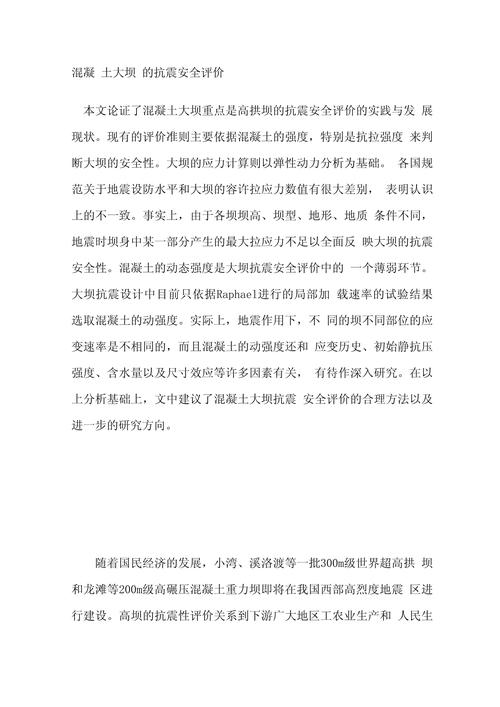

地震次生灾害预防 建筑物避险 震区房屋建筑应通过专业人员地震安全鉴定;应避免进入危险建筑,避免强余震造成二次伤害。如果遇上强余震发生,可以采用如下避险知识。次生水灾预防 地震可能会造成大坝崩溃直接形成洪水。地震若发生在山区,山体崩塌方等可能堵塞河道,形成堰塞湖,垮塌后也会形成洪水。

开展震前应急防御工作,包括:实施应急计划并检查执行情况、生命线工程紧急处置、次生灾害源紧急处置、医疗救护准备、社会治安及交通管制、地震新闻管制、检查落实救灾准备情况。

严格执行规定:在进行城镇规划建设、学校、医院、车站、机场、影剧院等大量容纳人群的建筑,交通主干线建设之前,应进行地质灾害评估和地震安全性评价,采取有效措施加固建筑或治理潜在滑坡、泥石流。中期的预报后应对措施包括: 滑坡、泥石流的调查勘测,制定防治规划。

地质灾害相关条例

〖壹〗、《地质灾害防治条例》于2003年11月19日由国务院第29次常务会议审议通过,由温家宝总理于同年11月24日签发国务院第394号令公布,并于2004年3月1日起实施。

〖贰〗、地质灾害防治条例如下:地质灾害防治工作应当坚持预防为主、避控结合、统筹兼顾、突出重点的原则;地质灾害防治应当纳入国民经济和社会发展计划。在划分中央和地方行政财权的基础上,将自然因素引起的地质灾害防治经费分别列入中央和地方人民政府财政预算。

〖叁〗、法律分析:按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级。

〖肆〗、地质灾害防治法律法规有:《中华人民共和国防震减灾法》《中华人民共和国突发事件应对法》《地质灾害防治条例》。法律依据:《地质灾害防治条例》第〖Fourteen〗、条国家建立地质灾害监测网络和预警信息系统。县级以上人民政府国土资源主管部门应当会同建设、水利、交通等部门加强对地质灾害险情的动态监测。

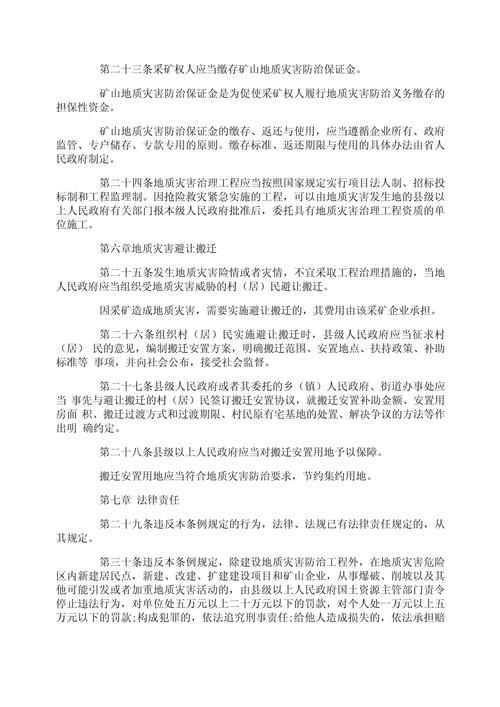

〖伍〗、第五章 地质灾害治理规定了各级政府在地质灾害防治中的职责和行为准则。针对自然因素引发的特大型地质灾害,国务院国土资源主管部门与相关省级政府需共同组织治理(第三〖Fourteen〗、条)。

〖陆〗、云南省地质灾害防治规定正文,旨在确保人民生命财产安全,保障经济社会发展,根据《云南省地质环境保护条例》,结合本省实际情况,特制定此规定。第二条,本规定定义地质灾害,指自然产生或人为诱发对人民生命财产造成危害的地质现象(地震除外),包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等。

地震时我们该怎么办?

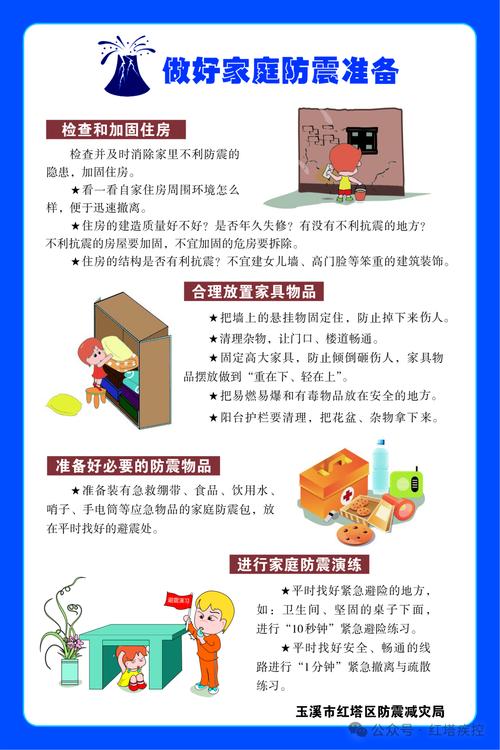

〖壹〗、保持冷静:地震时,我们应该尽可能冷静,不要惊慌失措,尽量保持镇静。 就地取材:如果你在室内,应立即往坚固的桌子、床底下或门边躲避。如果不能快速躲藏,请尽量保护好头部和颈部,就地取材利用可靠的物品来保护自己。

〖贰〗、在家中,寻找桌子下避难。如果地震发生时你在家中,且无法迅速撤离至安全区域,应立即寻找最近的桌子下躲避。桌子能够提供一定程度的保护,减少头顶落物的伤害。若家中没有足够大的桌子,可以用抱枕或棉被等物品保护头部,起到缓冲作用。 在户外,避免倚靠不稳定的物体。地震发生时,户外同样存在危险。

〖叁〗、如果你正在家里的时候,发生了的地震,你可以迅速跑到卫生间等空间比较小的地方,并且比较好能够形成三角空间,蹲下去,用手保护住头部,闭着眼睛,掩住口鼻。

地质灾害防治措施有哪些

〖壹〗、地方各级人民政府有责任根据水土保持规划,实施封育保护、自然修复等措施。这包括组织单位和个人植树种草,扩大林草覆盖面积,以涵养水源,预防和减轻水土流失。 地方各级人民政府需要强化对取土、挖砂、采石等活动的管理,以预防和减轻水土流失。

〖贰〗、地质灾害防治的主要措施包括:预防、监测、治理、应急响应和公众教育。详细解释 预防措施:预防是地质灾害防治的第一道防线。针对地质灾害易发区域,应进行全面的地质勘察,识别潜在的危险区域。在此基础上,采取工程措施,如加强山体护坡、修复河床、植树造林等,从根本上降低地质灾害的发生概率。

〖叁〗、滥伐乱垦。泥石流防治措施:全面规划,采取远近结合,工程措施与生物措施相结合等方式,进行综合防治。 地面塌陷:地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种动力地质现象。

〖肆〗、地质灾害防治的措施主要包括法律层面的严格管理与生态恢复两个方面。首先,依照《中华人民共和国水土保持法》,地方政府要求在水土保持规划的指导下,采取封育保护和自然修复措施,鼓励个人和单位参与植树种草等活动,以增加林草覆盖,涵养水源,预防和减轻水土流失。

〖伍〗、地质灾害防范措施包括: 对于可能存在地质灾害的区域,应进行勘测监测,及时发现和掌握灾害发生的情况,确保能及时采取应对措施。 对于已经发现的地质灾害隐患,应在治理前进行详细评估,制定科学合理的治理方案,确保治理效果,避免再次发生灾害。

〖陆〗、崩塌灾害防治的工程措施:拦挡:对中、小型崩塌可修筑遮挡建筑物或拦截建筑物。拦截建筑物有落石平台、落石槽、拦石堤或拦石墙等,遮挡建筑物有明洞、棚洞等。支撑与坡面防护:支撑是指对悬于上方、可能拉断坠落的悬臂状或拱桥状等危岩采用墩、柱、墙或其组合形式支撑加固,以达到治理危岩的目的。

地质灾害防治工作,应当坚持什么原则

预防为主、避让与治理相结合。 全面规划、突出重点。 遵循“谁引发,谁治理”的原则。 遵循“谁建设,谁负责”的原则。地质灾害定义:地质灾害是指自然因素或人为活动引发的,如山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害,这些灾害与地质作用相关,可能危害人民生命和财产安全。

地质灾害防治条例有:地质灾害防治工作,应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。地质灾害防治工作,应当纳入国民经济和社会发展计划。因自然因素造成的地质灾害的防治经费,在划分中央和地方事权和财权的基础上,分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。

地质灾害防治工作应当坚持预防为主、避控结合、统筹兼顾、突出重点的原则;地质灾害防治应当纳入国民经济和社会发展计划。在划分中央和地方行政财权的基础上,将自然因素引起的地质灾害防治经费分别列入中央和地方人民政府财政预算。具体办法由国务院财政部门会同国务院国土资源主管部门制定。

标签: 地震的防治原则

还木有评论哦,快来抢沙发吧~